Si parla sempre troppo poco del ruolo delle donne nella lotta di liberazione dal nazifascismo fra il 1943 e il 1945. Di quelle sarde ancora meno. Eppure non furono poche le ragazze isolane che dopo l’8 settembre ebbero parte attiva fra le file partigiane, dai GAP romani fino all’Italia settentrionale e talvolta anche all’estero. Molte pagarono la loro resistenza, la loro determinazione e il loro coraggio con la prigione e la deportazione nei campi nazisti. Sarebbe opportuno sottrarre all’oblio le loro storie, raccontarle e riconoscere finalmente l’importanza del loro operato fra chi ha combattuto e si è sacrificato per amore di quella libertà che troppo spesso, oggi diamo tutti per scontata.

Il cammino di Eleonora Zedda, partigiana e deportata di Tiana è lastricato di sofferenza. Come lo è quello di Maria Bachis, Filomena Carta e Maria Sole. Tutte nostre conterranee per troppo tempo ingiustamente dimenticate che in una giornata come questa abbiamo il sacrosanto dovere di ricordare una per una.

Le prime ad aderire al movimento di liberazione furono quelle che vivevano nella capitale. Raimonda Patta da Atzara è una di queste. Si unisce già il 9 settembre al gruppo d’azione patriottica denominato “Banda Vespri”. GAP di ispirazione socialista comandato dal catanese Giuseppe Sapienza, si renderà protagonista di molte azioni collaborando anche a quella del 25 gennaio 1944, che permise l’evasione dal carcere di Regina Coeli di Sandro Pertini, Giuseppe Saragat, Luigi Andreoni, Carlo Bracco e Ulisse Ducci.

A Roma e nel Lazio furono operative anche le sassaresi Giovanna Cano e Flavia Duce nella brigata “Toninelli”, Anna Fiori dall’Asinara nella brigata “cristiano sociale”, Maria Pani da Tertenia, Mariuccia Murgia da Orune e Maria Assunta Manca azionista di Bultei.

Militarono fra le file della formazione ‘Bandiera Rossa’ Maria Chicca da Cagliari e Antioca Ibba da Giba, mentre aderirono a quelle del partito comunista, Albina Murgia da Serramanna e Filiberta Muntoni da Carloforte. Ai gruppi azionisti si unirono Giselda Serra di Lunamatrona e Maria Angela Leone da Carloforte. Completano il quadro laziale Dalia Giaconi da Iglesias nella brigata “Assogna”, Mirella Siniscalchi, sempre da Iglesias, nelle formazione di “Giustizia e Libertà” e Gina Natalini da Quartu.

Molte altre combatterono nelle zone operative del Piemonte. Nella brigata “Bocca” di Chivasso troviamo Gemma Ledda di Gesturi, nella “Divisione Garibaldi” Maria Bachis da Siliqua e nelle SAP la sua compaesana Adalgisa Pisano. A Torino Maria Usai da Lanusei e nella “Divisione Collinare” Adelaide Codias da Sassari. Fra Biella e Vercelli Lina Peraldo da Cagliari, nome di battaglia Beba. A Cuneo nella brigata “Bisalta” la giellista di Mores, Filomena Carta e la sassarese della brigata “Val Maira”, Mariella Valfrè. Infine a Mondovì presso la divisione “Langhe”, Giuseppina Cossa da Padria. Ad esse dobbiamo aggiungere Rosalia Patta da Tonara. Moglie di Carlo Gibaldi, un militante comunista milanese che era stato confinato in Barbagia dal regime, combatteranno assieme il Val d’Ossola nell’omonima divisione partigiana e saranno protagonisti dell’ esperienza politica e sociale della storica Repubblica dei 40 giorni.

Un altro consistente gruppo di partigiane sarde risiedeva in Liguria. Le sassaresi Adalgisa Briasco, Rosa Mura della Brigata Borrotzu, Ada Col della brigata “Parenti” e Antonietta Cannas della ” Alice Noli” dove militava anche Giovanna Careddu di Luras. Ad esse si aggiungono le cagliaritane Mariangela Simbula, Anita Carrucciu della brigata “Bedin” e Mirella Meloni della brigata “Mazzini”.

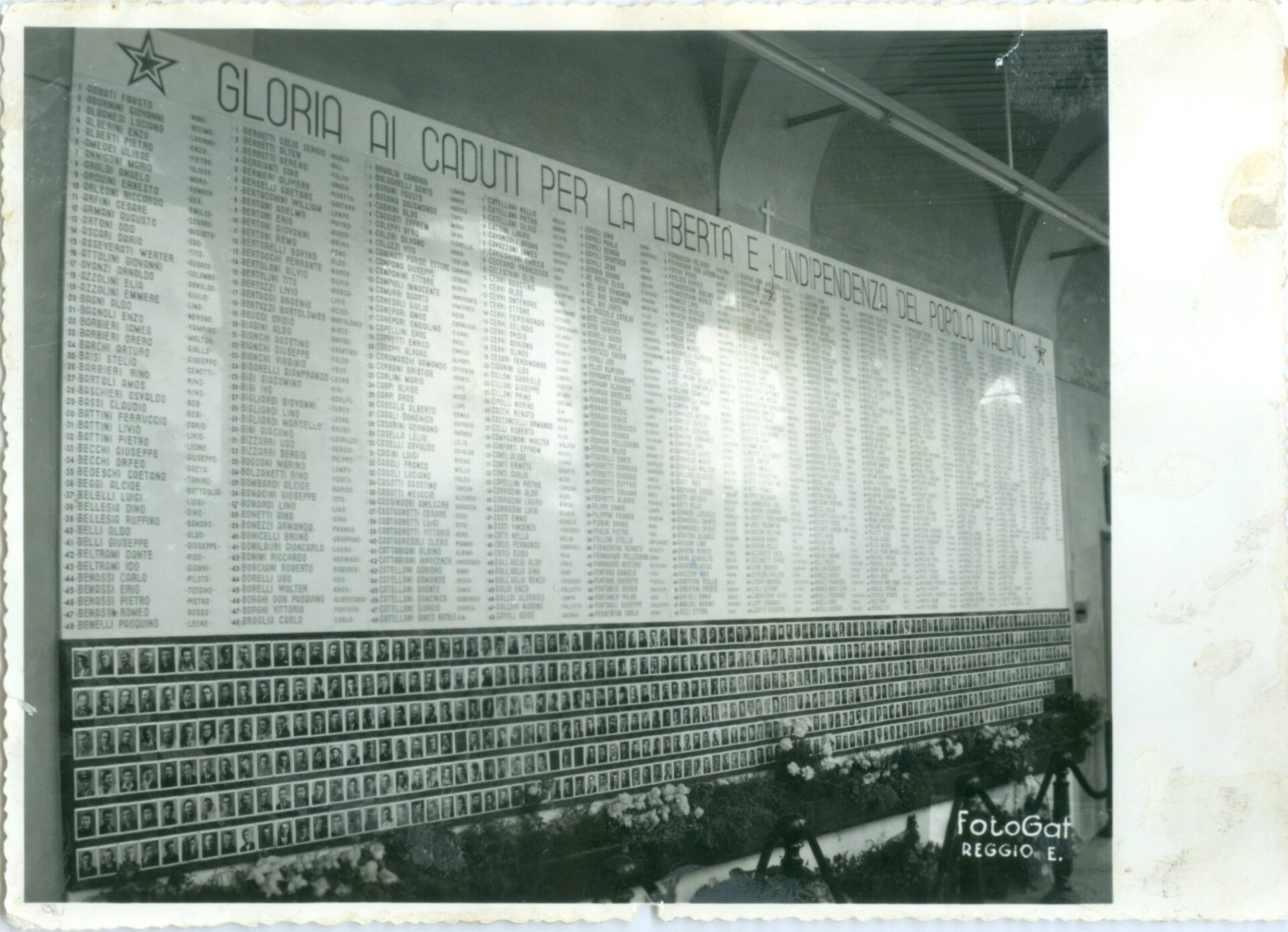

Anche l’Emilia Romagna vede protagoniste le combattenti sarde. A Bologna ad esempio, con Giovanna Usai da Santa Teresa di Gallura coinvolta nella brigata “Masia”, a Reggio Emilia con Maria Iolanda Doria, nome di battaglia di Maria Sole Nieddu da Sassari, a Modena con Vladimira Inzaina da Calangianus e a Forlì con Gonaria Meloni da Mamoiada.

A loro dobbiamo aggiungere la cagliaritana Maria Angela Ballero nome di battaglia Lucca, protagonista della resistenza milanese e Antonietta Uccheddu da Iglesias, caduta vittima della rappresaglia nazista all’estero nel novembre del 1911.

Del tutto singolare è la storia di Eleonora Zedda da Tiana. Nel 1943 ha 24 anni e lavora a Cagliari come domestica presso una famiglia cittadina che dimora in via Siotto Pintor. La Guerra sta prendendo una brutta piega e i cagliaritani se ne accorgono nel febbraio dello stesso anno con il primo pesante bombardamento dell’aviazione statunitense. Secondo alcune fonti orali, in città Eleonora avrebbe conosciuto e intrapreso una relazione sentimentale con un brillante giovane emiliano. Assieme lasciano Cagliari con Stampace semidistrutta dalle bombe raggiungendo prima Sassari che abbandonano sul finire di aprile per andare a Reggio Emilia.

Nei 45 giorni fra il 25 luglio e l’8 settembre il comitato provinciale di Liberazione Nazionale organizza le attività di lotta clandestina che con l’armistizio daranno il via alle prime azioni partigiane in pianura e nell’Appennino. Il 25 novembre la giovane barbaricina segue il suo compagno, che pare abbia un ruolo attivo nella resistenza reggiana e si unisce a un gruppo di azione dove presumibilmente ha compiti di staffetta e crocerossina.

In dicembre la lotta s’inasprisce e cominciano le rappresaglie dei nazifascisti che cercano così di contrastare e demoralizzare le operazioni di guerriglia partigiana e gli episodi di renitenza alla leva con i disertori che vanno ad ingrossarne le fila. Fra le vittime di quel periodo i sette Fratelli Cervi che vengono fucilati il 28 dicembre 1943, e don Pasquino Borghi fucilato assieme ad altre otto persone il 30 gennaio 1944.

Passa il terribile inverno del 1944 e un intero anno di lotta senza quartiere. Quello del 1945 non è migliore e in gennaio con l’intensificarsi delle rappresaglie e dei rastrellamenti tedeschi aumenta esponenzialmente l’attività dei gappisti e delle S.A.P emiliane. In questo periodo la vicenda di Eleonora si tinge ancora maggiormente di mistero. Secondo alcune fonti orali il compagno viene catturato e fucilato proprio in una di queste azioni. Dalla ricostruzione dei fatti attraverso i documenti che la riguardano, parrebbe che anche la giovane tianese sia stata catturata dai tedeschi ai primi di febbraio del 44 e deportata in Germania via Bolzano o Trieste. Il suo nome compare negli archivi delle vittime del nazismo fra i documenti ricavati dai campi di concentramento e nelle operazioni di rimpatrio e assistenza post bellica.

Dovrebbe essere stata destinata al Campo di lavoro di Flossemburg in Sassonia, quasi ai confini con la Cecoslovacchia. Qui viene assegnata al sotto campo di Plauen in un ex cotonificio trasformato in fabbrica. Il campo ospita 200 donne, la metà delle quali sono polacche e un terzo russo, italiano, francese, insieme a donne di altri quattro paesi. A causa di sospetti di tifo, le nuove arrivate trascorrono le prime tre settimane in quarantena. Lavorano quindi nella produzione di diversi tipi di lampade per conto della Osram ( ancora oggi un’azienda leader a livello mondiale in quel settore) e in seguito alle incursioni aeree vengono impiegate nella rimozione dei detriti. Le donne sono alloggiate e lavorano al secondo piano del cotonificio in disuso. Dopo un tentativo di fuga senza successo, le finestre del dormitorio sono state saldate. Una cucina per prigionieri è allestita al piano terra dove due caposquadra aiutano le donne, che vengono trattate con severità e ostilità dalla maggior parte degli impiegati della Osram. Il cotonificio viene distrutto l’11 aprile del 45 da un raid aereo. Il campo viene evacuato il 14, con le prigioniere inviate in direzione di Karlsbad (Karlovy Vary) e dopo una lunga marcia della morte liberate il 17 nei pressi di Tachau (Tachov) dai soldati statunitensi. Eleonora viene trovata in cagionevoli condizioni di salute e sottoposta a urgenti cure mediche per una fastidiosa pitiriasi e per un pneumotorace talmente grave da rendere impossibile un viaggio di rimpatrio con mezzi aerei. Non sappiamo dove la Zedda trascorra la convalescenza, di certo, in questa assurda vicenda c’è soltanto la data di riconsegna alla autorità italiane il 26 giugno 1946.

Al ritorno in Sardegna accennerà pochissime volte alla sua disavventura. Alcune parole su una compagna di prigionia triestina ( potrebbe trattarsi della partigiana Maria Rudolph ), un piccolo Gesù bambino ortodosso dono di una sua compagna di prigionia polacca e qualche cenno sul rigido inverno nei boschi dell’Appennino sono le poche notizie tramandate ai nipoti. Ha vissuto il resto della sua esistenza tenendo sempre fede ai suoi principi di donna libera, è scomparsa a Tiana nel 1998.

Un destino simile è toccato in sorte a tante altre le donne sarde. Catturate dai nazisti in Italia, imprigionate nella Francia occupata e internate nei campi tedeschi e polacchi per motivi politici. Oggi conosciamo alcuni dei loro nomi: Antonietta Gasparoli da Gadoni deportata in Baviera, le cagliaritane Gigliola Manunza, Anna Ledda, Elena Medda, Maria Perra, Bonaria Speziale o ancora, Amalia Balzano, Ilde Casu e Carola Pinna da Sassari, Natalina Colella da Alghero, Caterina Piras da Bosa, Carla Cossu da Pabillonis, Antonia Orrù e Maria Puddu da Selargius, Paola Porcu da Capoterra, Marianna Porcu di Villaputzu, Antonietta Murtas da Santu Lussurgiu e chissà quante altre ancora. Nei documenti i cognomi d’incerta provenienza ma di chiara origine sarda abbondano.

Sarebbe auspicabile che la ricerca sulle donne e sugli uomini di Sardegna, cha con le loro scelte di lotta e resistenza hanno contribuito alla sconfitta del nazifascismo in tutta l’Europa, continui e che le loro storie, oggi più che mai, vengano raccontate. Come ha fatto il signor Mario Gesuino Paba di Aritzo, deportato numero 83964 che trascorse 700 giorni della sua esistenza nel campo di concentramento di Buchenwald e dopo 50 anni di silenzio ha voluto lasciare la sua testimonianza come monito per coloro che ancora intendono far valere le proprie ragioni con la forza, affinché tragedie simili non abbiano più a ripetersi.

Qualche anno fa sono tornato a Buchenwald. Ho rivisto i reticolati, quel che resta dei forni crematori e le baracche, dove ci raccoglievamo tremanti. Ho risentito, nel silenzio assordante di oggi, le voci e le invocazioni di ieri. Ho capito che non bastano cinquant’anni per cancellare il ricordo di un crimine così efferato. Oggi più che mai è necessario che i giovani sappiano capiscano e comprendano: è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità. E allora se la mia testimonianza, il mio racconto di sopravvissuto ai campi di concentramento e la mia presenza nel cuore di chi comprende la pietà servono a far crescere la consapevolezza e l’amore, allora potrò pensare che, nella vita, tutto ciò che è stato assurdo e tremendo, potrà servire come riscatto per il sacrificio di tanti innocenti.

Ho sentito tutto il dolore, pensando a tutti quelli che non sono rientrati da quell’ inferno di crudeltà e orrore – ricorda Gesuino Paba – dove giorno dopo giorno si moriva di stenti, fame, freddo, fatica, bastonate. Ero costretto a frugare nelle tasche dei cadaveri per racimolare una buccia di patata o un pezzo di carota rancido. Avevo 18 anni.

Il signor Mario Gesuino ci ha lasciati il 13 aprile scorso. Dedico a lui questo mio piccolo contributo.