Diciassettemila chilometri percorsi dal Pollino all’Aspromonte, dalla Maremma alla Sardegna, per vivere due o tre giornate a strettissimo contatto con un centinaio di allevatrici. Un viaggio di due anni scandito da tempi lenti e caratterizzato dal totale equilibrio fra regista, protagoniste e paesaggio. Nessuna troupe, nessuna domanda, soltanto la vita reale della parte marginale di una millenaria cultura, storicamente riservata agli uomini e con una fortissima impronta patriarcale, raccontata attraverso un suggestivo puzzle narrativo cha rende ‘In Questo Mondo‘ un unicum dove persone, animali e mondo rurale interagiscono in totale spontaneità.

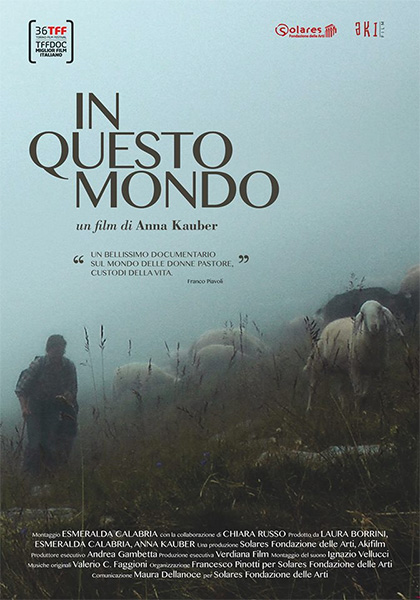

Il 29 giugno Anna Kauber, scrittrice, regista e paesaggista rurale, è tornata in Sardegna. Al cinema Odissea di Cagliari, accompagnata da Marco Antonio Pani ( regista assieme a Paolo Carboni di ‘Capo e Croce, le ragioni dei pastori’ ) e in occasione della rassegna “L’isola delle donne” organizzata da SPAZIO 2001, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, ha presentato il suo pluripremiato docufilm che descrive la specificità di genere nel contesto del mondo pastorale italiano.

L’autrice, prima e dopo la proiezione, ha parlato a lungo e si è confrontata col pubblico su questo lavoro dal tema insolito, o quanto meno poco conosciuto, che è stato oggetto della sua vastissima ricerca antropologica sul campo svolta in solitaria fra il 2015 e il 2017 e resa intricata proprio dalla rarità del fenomeno del lavoro femminile nel settore dell’allevamento.

Il lungometraggio, montato e coprodotto da Esmeralda Calabria e sostenuto da una campagna di raccolta fondi collettiva, rappresenta un assoluto elemento di rottura nel modo di narrare di donne e pastoralità. Una “centuria” di pastore – sostantivo plurale e femminile, per dirla con Giovanni Lindo Ferretti – compresa in un età fra il 102 e i 20 anni si racconta attraverso un linguaggio corale che ricusa ogni protagonismo, con uno schema narrativo essenziale, fatto talvolta di solitudini e silenzi, che si distanzia notevolmente dal sensazionalismo che spesso contraddistingue i documentari televisivi.

Fra la regista, le protagoniste e la relazione che queste hanno con la natura e gli animali, si instaura un rapporto di convivenza dalla duplice dimensione, universale e privata, basato in primis su una relazione umana di parità posta al di fuori da ogni gerarchia. L’occhio della videocamera cattura, discreto e rispettoso, l’ambiente di un variegato mondo rurale con insolita sensibilità, lasciando trapelare un’innata muliebre complicità fra le allevatrici e gli animali, che nella stragrande maggioranza dei casi sono di sesso femminile. Le pastore si raccontano liberamente parlando delle problematiche legate alle loro attività, senza, tuttavia, descrivere quella che ai più potrebbe risultare una scelta di vita insolita, come una condanna, ma anzi, rivendicandola come una vera e propria missione. Una missione che è sinonimo di attivismo ambientale, di conservazione del paesaggio e salvaguardia delle molteplici specie ovicaprine e che soprattutto è sinonimo della felicità di chi ha preferito con grande consapevolezza, coraggio, determinazione e dignità, i pascoli delle alture montagnine alle comode mura o a una carriera professionale ben diversa.

Il grande merito di Anna Kauber è proprio quello di aver saputo catturare, senza alcuna forzatura e con grande empatia, i molteplici motivi e l’importanza delle singolari scelte di vita di Maria Pia in Piemonte, di Caterina in Veneto, di Lucia, Marica o la centenaria Tzia Michela in Sardegna, Rosa in Calabria, Maria in Basilicata, Rosina in Trentino, Gabriella in Toscana o ancora Elia in Umbria e Prizita in Campania. Motivi e scelte che non sono tanto dissimili da quelli delle altre pastore che per ovvi motivi di spazio non hanno trovato posto nei 97 minuti del docufilm, ma che vi si sono riconosciute ugualmente appieno.

Il tempo delle donne raccontato in “In Questo Mondo” è certamente quello di microcosmi marginali, ma in un futuro non tanto lontano, potrebbe diventare una valida alternativa a quella che l’autrice parmense chiama “miseria urbana” e il principio di un controesodo dalla città alla campagna, che anche attraverso l’amorevole dedizione delle donne, darebbe una nuova vita all’ambiente e al paesaggio rurale di quello che nel diciannovesimo secolo veniva definito “il giardino d’Europa”.