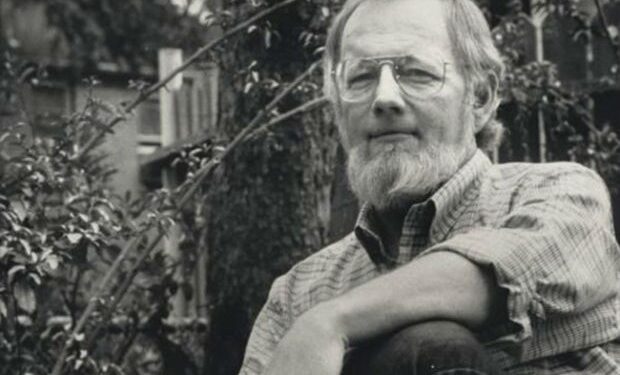

Donald Barthelme è stato uno dei principali esponenti del postmodernismo letterario statunitense. Noto soprattutto per i suoi racconti brevi, molti dei quali pubblicati sul New Yorker, ha al suo attivo anche quattro romanzi. A febbraio del 2025, in occasione dei cinquant’anni dalla prima pubblicazione, Minimum fax ha riproposto ai lettori italiani “Il Padre Morto” (già edito da Einaudi nel 1979), tradotto da Marco Amante e accompagnato da una preziosa introduzione dello scrittore Donald Antrim.

Se avesse un senso ridurre un’opera come questa a una sinossi, scriveremmo che narra del lungo pellegrinaggio compiuto da un gruppo di adepti, sotto la guida di Thomas e Julie, per condurre il Padre Morto nel luogo dove potrà ottenere la “guarigione grazie alle grandi proprietà vivificatrici” del vello, ovvero “di quella lunga cosa villosa e dorata cantata dai bardi cantata dagli scaldi cantata dai Meistersinger”. E anche a chi non avesse letto una sola pagina di questo sagace e peculiare autore, sarebbe sufficiente il breve virgolettato per avere un’idea del tenore surreale e ironico del romanzo.

Per non parlare dell’evidente paradosso insito nello scopo stesso del viaggio. In quale realtà si può guarire dalla morte? Nella realtà scombinata raccontata da Barthelme, si sarebbe tentati di dire. O forse neppure in questa?

Ma è bene chiarire che nessun’altra domanda ha motivo d’essere, se prima non si prova a rispondere al quesito sul quale si regge l’intera opera: chi o cosa è il Padre Morto?

Il colossale totem che ha in sé la ragione e la negazione della propria essenza. Una bizzarra entità sovrumana e al contempo partecipe della miseria umana, per il tramite di un corpo titanico non più vivo eppure vivo nella misura in cui l’idea della propria morte gli è estranea. Onnicomprensiva origine del tutto e di ogni male e vizio che lo affligge, cui essa stessa soggiace.

Onnisciente custode di verità e inetto millantatore, fonte del caos grazie al quale impera e a causa del quale teme di essere detronizzato. Padre despota e

vendicativo che nel rinnegare la paternità di una innumerevole prole rinnega il suo nome e si condanna all’insussistenza. Libidinosa divinità priapica, castrata

dalla caducità della carne e frustrata dalle proprie ossessioni censorie.

Tra episodi grotteschi e dialoghi all’apparenza sconclusionati, “Il Padre Morto” ci restituisce un impietoso ritratto della società americana (e occidentale) degli anni Settanta: patriarcale e ipocrita nel suo essere puritana e bigotta; fragile e impaurita, mentre cerca di mostrarsi forte; moralmente corrotta e intellettualmente disarmata, e per questo facile preda di pericolose suggestioni e subitanee quanto effimere fascinazioni.

Suona familiare? Sono trascorse cinque decadi, Donald Barthelme ci ha lasciato a soli cinquantotto anni nel 1989, e le sue parole non smettono di urticare. Perché nel frattempo tutto è cambiato, ma niente è davvero diverso.

I figli hanno seppellito i padri che non si sono arresi alla morte e ancora vivono in loro perpetrando l’atavica abiezione. “Spesso il ricordo è più potente della presenza fisica del padre, è una sorta di voce interiore che ordina, arringa, permette, proibisce; un codice binario, sì no sì no sì no sì no, che vi governa fin nelle più insignificanti azioni mentali o fisiche. Quando diventerete voi stessi? Completamente non lo diventerete mai, siete sempre in parte lui”.