A ‘Thousand Years’, opera di Damien Hirst del 1989, torna a far parlare di sé, nella sua recente versione ‘A Hundred Years’.

A seguito della denuncia che l’organizzazione PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, ente no-profit a sostegno dei diritti degli animali) ha presentato contro il Kunstmuseum, museo d’arte contemporanea di Wolfsburg, in Germania, per aver esposto l’opera di Hirst, si riapre il dibattito su cosa possa rientrare nel concetto di arte e fino a che punto questo consenta di avere licenze in merito all’interpretazione di aspetti sensibili.

La controversa opera, per arrivare a capire il motivo delle polemiche ad essa legate, può essere così descritta in maniera asettica: una teca di vetro con struttura in ferro, e un vetro forato che dall’interno la suddivide in due ambienti. In quello a destra è presente un cubo contenente larve di mosche, in quello a sinistra è presente una luce artificiale che attira le mosche, finendo per incenerirle. Questa è la versione riveduta, corretta, e alla vista meno cruenta, dell’iniziale opera (a Thousand Years, appunto) che prevedeva assieme alla luce artificiale una testa mozzata di mucca grondante sangue (finto, rappresentato da un’emulsione vischiosa rossa) che avrebbe attirato a sé le larve schiuse. L’epilogo il medesimo.

L’opera viene descritta come una rappresentazione del ciclo di vita completo: dalla nascita all’inevitabile morte, passando per l’esistenza. In un loop che va ad oltranza.

La fase iniziale non ostentata, protetta dal cubo, la fine, cioè la morte degli esseri viventi portatori del significato dell’opera stessa, sotto lo sguardo dei fruitori dell’opera. Niente privacy nel momento della catarsi.

La denuncia presentata dalla PETA, e non la prima nei confronti proprio di Hirst, alimenta lo scalpore destato dall’opera e dalla scelta delle tematiche e dei soggetti. Alla denuncia, infatti la pronta risposta del Kunstmuseum attraverso il suo Direttore Andreas Beitin è stata: “Pensavamo che le mosche non fossero coperte dalla legge sul benessere degli animali (legge promulgata nel 2006 e aggiornata nel 2021).

L’arte, si sa, non è per tutti, ma tutti possono avere un proprio gusto personale, un giudizio, un senso critico o anche un totale disinteresse per l’argomento. In alcuni casi l’impressione condivisa è che la finalità dell’opera sia quella di far parlare di sé, in un modo o nell’altro, prescindendo dai vari significati che liberamente il fruitore possa trarre dall’opera stessa.

E sono tantissimi gli esempi d’arte che fanno discutere. Ma quando l’aspetto che maggiormente crea dibattito, o disagio, è il rispetto per la vita, il condizionare l’esistenza di qualunque essere vivente, allora l’argomento forse consente di ampliare la platea, e di far partecipare alla discussione non solo i cosiddetti ‘addetti ai lavori’.

Nel 2004 l’opera del famoso artista italiano, Maurizio Cattelan, tra plausi e polemiche, ha toccato la stessa nota dolente. Nell’opera, tre fantocci con sembianze molto realistiche di bambini compaiono appesi ad un cappio ad un alto albero in piazza XXIV maggio a Milano. Tre bambini impiccati ad un albero, con sguardo giudicante, viene poi specificato. Anche in questo caso i commenti aggiungono qualcosa di paradossale allo stordimento del non saper forse attribuire il significato ricercato: “temo un po’ per il traffico” dice il sindaco, ma proseguendo con un più tranquillizzante “un bell’esempio di cultura anticonformista che farà molto discutere”.

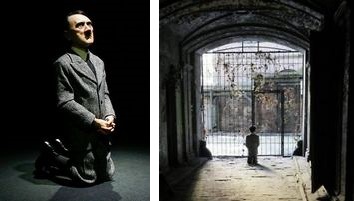

Sempre di Cattelan, all’apparenza meno cruenta ma altrettanto evocativa, ‘Him’, scultura di cera che ritrae Hitler che prega in ginocchio. L’opera nasce così, ma si completa nel momento in cui viene posizionata all’ingresso dell’ex Ghetto ebraico di Varsavia, luogo simbolo della Shoah. La scelta del luogo, secondo l’autore, consentirebbe a ‘Him’ di dialogare con la città. Anche in questo caso il confine tra i mille significati evocativi dell’arte e la mancanza di rispetto o cura delle altrui sensibilità è labile.

E sono forse proprio i non-artisti, quelli poco avvezzi a interpretazioni profonde di cose all’apparenza incomprensibili, a non capire la necessità di tali estremismi. Alcune opere raggiungono comunque il cuore, stimolano emozioni (positive o avverse), suscitano interesse, non cadono nel vuoto, senza però quella sensazione che si potrebbe riassumere in: “ma c’era davvero bisogno di arrivare a questo”? Migliaia di palloncini a forma di cuore che sfuggono dalle mani di bambini ne sono l’emblema.

È doveroso precisare che nella maggior parte dei casi gli animali inclusi nell’opera d’arte non sono stati uccisi ai fini della sua realizzazione, e il punto rimane però il medesimo. Non c’è biasimo per alcuna forma di violenza fisica, solo il volersi interrogare su un eventuale sconfinamento tra licenze poetiche e abuso di qualunque mezzo comunicativo.

Contradditorio può anche apparire il concetto di elevare a opera un animale, o un generico essere vivente. Chi ambirebbe a diventare qualcos’altro? Non qualcun altro, qualcos’altro. La risposta potrebbe essere che chi vi ambisse potrebbe indirizzare lì la propria volontà; e a questo punto il nocciolo della questione: poter scegliere se voler essere portatori di un messaggio.

Nella sua opera ‘A Perfect Day’ è lo stesso Cattelan a dimostrarcelo. In questa installazione Massimo De Carlo, suo gallerista, viene fissato sospeso alla parete con del nastro adesivo grigio. Al di là del significato, e dell’esito finale che vede lo stesso De Carlo finire privo di sensi al pronto soccorso, è innegabile la volontà del soggetto di essere parte dell’opera.

Allontanandosi da perbenismi, buonismi, animalismi, e qualunque intento volto a indirizzare il pensiero, o l’emozione altrui, rimane la riflessione: l’arte può farsi carico di veicolare messaggi altrimenti al bando nelle società odierne?

E come quando si ammira in silenzio un’opera d’arte, la ricerca di un significato è sempre frutto di un’elaborazione individuale.